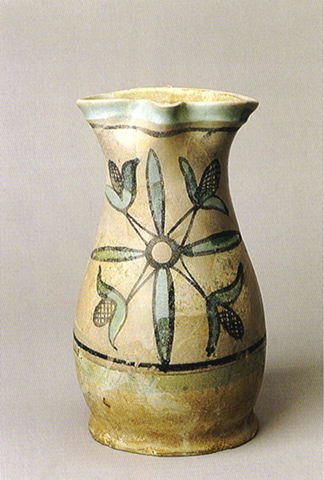

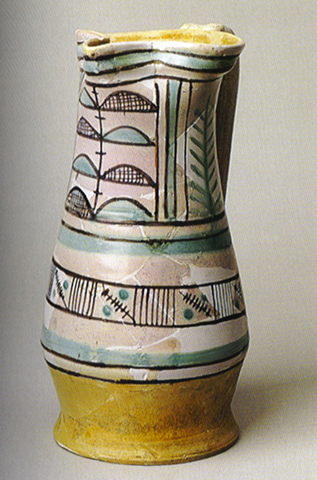

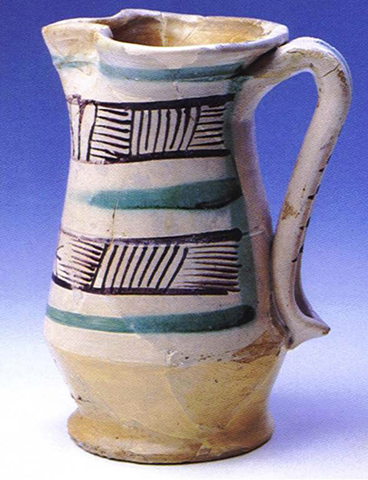

Storia della ceramica pesarese

Questa breve storia della produzione ceramica a Pesaro è stata tratta da uno studio di Alessandro Bettini, pubblicato qualche anno fa, che aveva come riferimento la raccolta di ceramiche che fa parte della collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro.

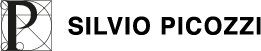

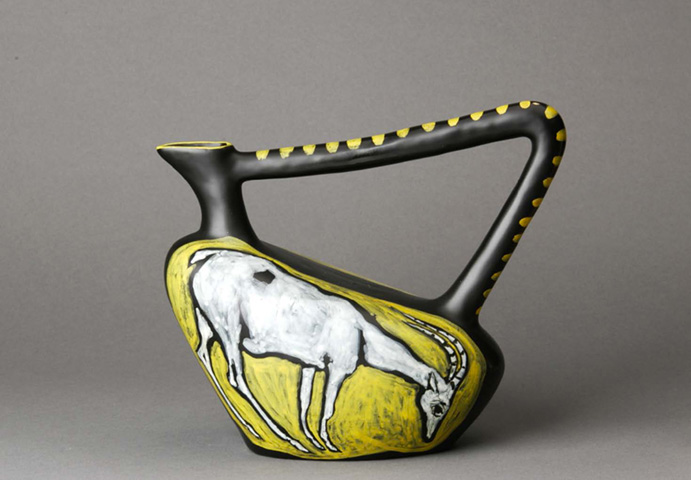

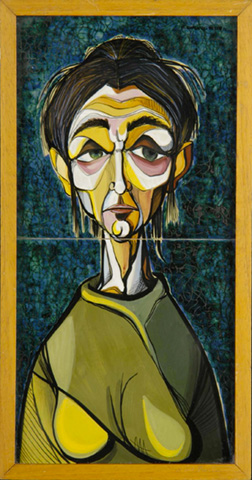

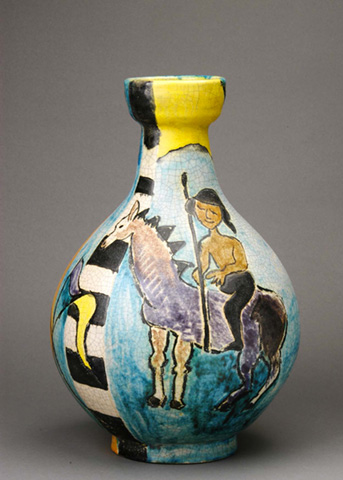

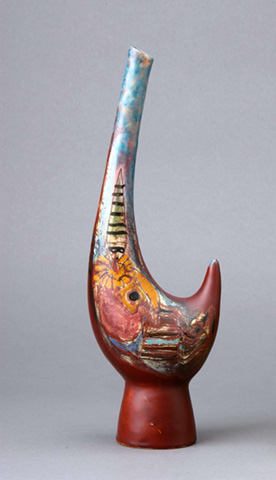

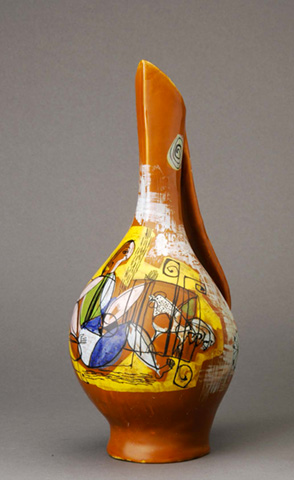

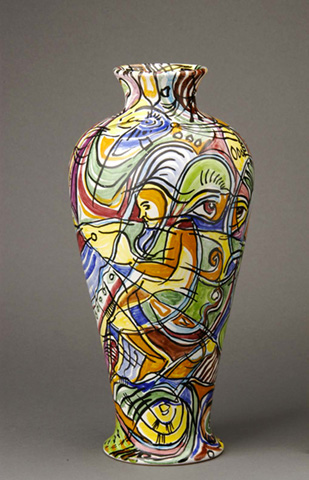

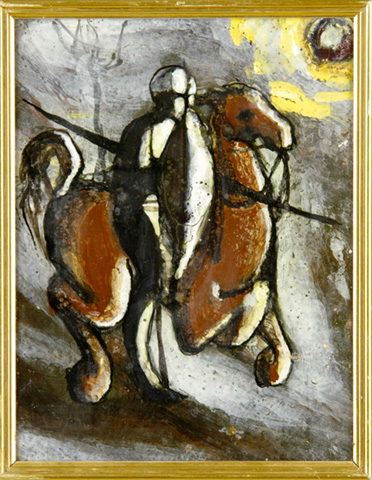

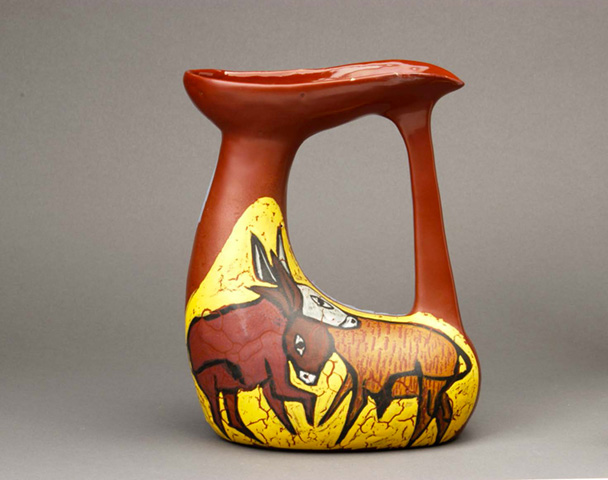

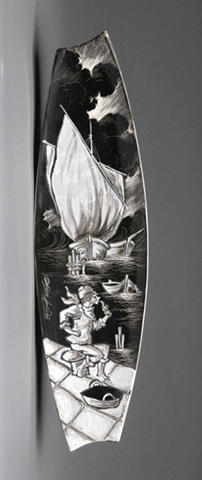

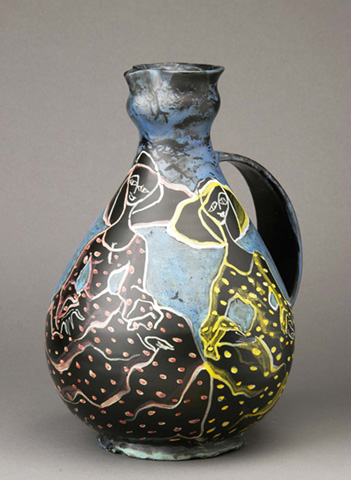

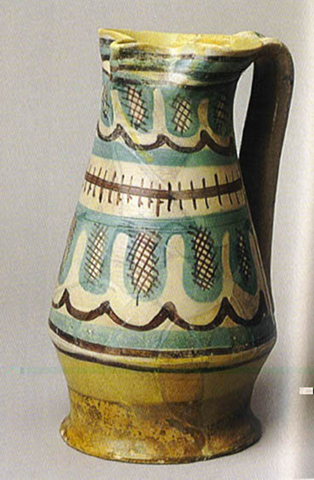

Le sole modifiche apportate consistono nella rimozione di annotazioni specifiche riferite alla raccolta in oggetto e nell’aggiunte di alcune fotografie di opere significative prodotte dai maiolicari pesaresi.

“L’arte della ceramica o più propriamente della terracotta, a Pesaro sembra avere origini antichissime, già in età romana, come scriveva nel settecento Giovanbattista Passeri nel suo libro sulla storia dei fossili dell’agro pesarese.

Una produzione probabilmente favorita dall’abbondanza di ottima creta che si estraeva dalle rive del fiume Foglia che scorreva sotto le mura della città.

Per una serie di vicissitudini, in parte causate, come si dirà successivamente, proprio dalle contestazioni ad opera di alcuni studiosi italiani e stranieri del libro del Passeri per alcune sue attribuzioni a Pesaro di maioliche cinquecentesche che giustamente la moderna storiografia ha assegnato a Deruta e Gubbio, la memoria delle antiche glorie delle fornaci pesaresi specialmente dei secoli XIV° e XV° si è andata lentamente attenuando nel tempo fino a perdersi quasi completamente. Così sino agli anni ottanta del secolo scorso le conoscenze più precise e approfondite sulla produzione di maiolica pesarese erano limitate principalmente alle produzioni sette-ottocentesche alla rosa e agli altri decori in voga in quel periodo.

La produzione maiolicara pesarese medievale e rinascimentale era quasi completamente dimenticata e riconducibile solo a qualche mattonella da pavimento per il quattrocento e a qualche istoriato, per lo più di scarsa qualità, per il cinquecento.

In questa situazione storiografica, nel 1984 Paride Berardi, un medico dermatologo, pesarese di adozione, pubblicava per i tipi della casa editrice Sansoni “L’antica Maiolica di Pesaro dal XIV al XVII secolo”.

Il libro veniva a scardinare dalle fondamenta un castello storiografico e attributivo che sembrava essersi ormai definitivamente consolidato e cristallizzato durante tutto il novecento.

Fino a quel momento tutta la storia della ceramica rinascimentale tra la seconda metà del quattrocento e il primo ventennio del secolo successivo ruotava intorno ad una centralità faentina che aveva irradiato verso gli altri centri italiani tutti gli schemi decorativi e le nuove correnti pittoriche su ceramica che si erano diffuse dopo la metà del quattrocento.

La produzione maiolicara di Pesaro, che dopo il libro del Passeri aveva conosciuto una progressiva damnatio memoriae, veniva rivalutata completamente fino ad assurgere a centro primario nella storia della ceramica rinascimentale italiana ed europea.

Il libro di Berardi sembrò campanilistico se non delirante e irriguardoso verso autorevoli ceramografi del passato che avevano con i loro scritti ormai codificato tutta la storiografia ceramica rinascimentale italiana ed europea. Il libro fu severamente vagliato e accolto con molto scetticismo nel momento in cui sostituiva alla centralità faentina nella seconda metà del quattrocento, quella di Pesaro. Da ciò derivava uno sconvolgimento presso che totale nella definizione dei processi imitativi dal centro dominante: Pesaro, agli altri centri compresa Faenza, e non ultimo la necessità di cambiare parecchi cartellini in quasi tutti i musei ove erano esposte ceramiche rinascimentali.

Pochi per la verità non dico accettarono ma vollero esaminare serenamente e criticamente le numerose prove documentali e materiali che Berardi portava a sostegno delle sue argomentazioni; certamente non giovò la difficoltà di lettura e la scientificità delle argomentazioni e delle varianti tipologiche puntigliosamente descritte tanto da poter definire il libro di Berardi “un trattato di dermatologia ceramica”.

Capolavori della ceramica pesarese giunti sino a noi, una raccolta mirata ad illustrare interessi artistici locali